都市丛林中的艺术栖居——纪念香港回归祖国20周年特别报道

2088 2017-07-11 19:37:41

1 遗民与移民:香港美术的雏形

香港夜景

香港媒体人杨静曾写道:“‘借来的地方,借来的时间’,末代港督彭定康(Christopher Francis Patten, Baron Patten of Barnes)如此定义他管辖下的香港。时光一晃,回归已是十八年前旧事,香港依然寸土寸金,人来人往,这种‘停车暂借问’的感觉,似乎没变。”不知何时,“借来的地方,借来的时间”成了形容香港的妙语,它也许是出自英国人李察·休斯(Richard J. Hughes)所著的那本《Borrowed Place, Borrowed Time: Hong Kong And Its Many Faces》,而“借”字给那些“过客们”带来的局促感,贴切地表现出香港这座移民城市的生活之艰辛。而正如1973年,电视剧《狮子山下》主题曲中那句“在狮子山下相遇上,总算是欢笑多于唏嘘”所唱,来自远方的商人、工匠、水手,无数出身各异的港人,在这南海一隅的栖身、奋斗、团结,最终化为“相逢一笑”,一些上个时代的遗民与移民就成为了香港美术的雏形塑造者。

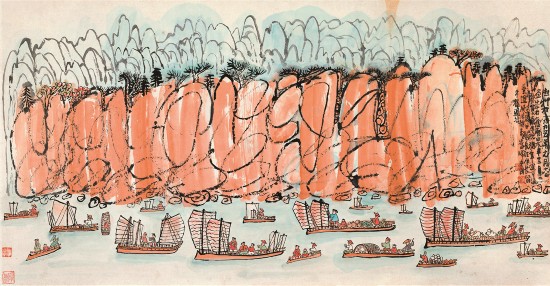

方召麐 平稳过渡 108cm×95cm 1994年(该作为林夕旧藏)

在19世纪中期的西方人眼中,“中国画派”有点类似于日本的浮世绘,这个印象源于当时来自香港的外销商品画。但在摄影术诞生后,这些廉价装饰品完全丧失了市场。时至20世纪初,香港有了真正的职业画家群体。一批与新成立的国民政府不相容的前清翰林“遗老遗少”,如陈伯陶、赖际熙、岑光樾、区大典等移民香港。他们的到来虽然让香港的画家群体有所扩充,但并没有为这块土地注入新鲜的艺术活力,这种境况在上世纪20年代至抗战爆发才得到了全面改观。当时,广东国画研究会的中坚力量,如邓尔雅、李研山、黄般若、李铁夫、余本等画家纷纷抵港。在香港成为抗战前线后,这里又汇集了张光宇、叶浅予、丁聪、叶恭绰、黄独峰、司徒奇等左翼及传统岭南美术的支持者。而在20世纪四五十年代,因为复杂的社会政治原因,又一批艺术家选择港台为庇护所,如赵少昂、丁衍庸、王季迁、方召麐、吕寿琨等艺术家定居香港。

1956年,位于农舍路的新亚书院校舍

“20世纪中叶以前的香港社会是一个移民社会,当时的香港美术,基本上也是一种移民美术。一批批出于政治或经济原因而移居香港的美术家,多是内地艺坛的精英。他们基本以祖国内地为认同对象,在将自己创作观点、艺术手法带入香港的同时,从一定程度上繁荣了香港的美术创作。”在中国美术学院朱琦博士的著作《香港美术史》中,1949年至1950年代末,被称为香港美术的“自立期”,在这段时间,诸如涛画会、香港艺术社、风社、香港中国美术会、七人画会等12家民间画家团体成立。虽然英国殖民政府并不打算在中国传统文化教育上花费哪怕一港币,但以新亚书院艺术系(1957年2月,新亚书院校长钱穆与陈士文、丁衍庸等人共同筹划成立了艺术专修科)为核心的香港学院美术教育体系也雏形初现。香港美术基因的传承演进得以继续,学者们也不必担心只能铸就一部前不着村后不着店的断代史了。

香港街景

“国内对于上世纪中叶居住在香港的这批艺术家了解的不多,至少在当年是这样,我是上世纪90年代到香港之后才开始对这批艺术家有所认识。没有人研究他们的艺术,也导致这段历史长久以来都是一个巨大的空缺。”北京琉璃厂龢堂画廊主人的李典曾在香港生活工作了20年之久,在他看来,这批画家的创作成就了香港美术的发展,但也正是因为那里特殊的社会历史环境和艰辛的生活,让他们开始了迥异于内地的艺术创作旅程。“当时的这批画家生存状况并不优越,甚至有很多人物质条件异常艰苦。香港当时几乎没有养活职业画家的机构,外资画廊也不会代理中国画家。大家卖画的收入微薄,还时有时无很不稳定,有些人干脆就带些学徒、收点学费以补贴家用。但俗话说‘野鹤无粮天地宽’,这些画家的艺术生命是相对自由的,他们在香港这样一个大世界,视野非常宽阔,这也让他们最早投入了中国画领域的‘西学中用’阶段。”

在采访中,李典还特别提到了与关良艺术风格相似的丁衍庸,以及在20世纪80年代进入创作丰收期的方召麐,二人均完整走过了从“融中于西”至“寓西于中”的艺术道路。在李典看来,虽然风格相近,但1949年10月从广东艺专辞职并移居香港的丁衍庸,在艺术成就层面超越了他的同道关良,艺术创作生涯也更多变、更丰富。而1914年生于江苏无锡的方召麐,更是促动中国现代水墨画的发展先驱者。方氏1937年留学英国曼彻斯特,后因抗战爆发,举家迁居香港。1962年,方氏所画作品已经完全趋向于抽象,此时的她却开始回国寻找创作源泉,华夏大地的山川河流深深地映入方召麐的心中。晚年,方氏的创作更加大胆,笔下的“大山大水”也恣肆潇洒。难怪林夕这样说道:“齐白石的虾和方召麐的船都是可以无限重复而别有韵味的。”

荷兰艺术家弗洛伦泰因·霍夫曼的《大黄鸭》在维多利亚湾海面的倒影

经历了这段自立期,香港社会对于多元化的推崇,对艺术界的影响慢慢加深。事实上,我们所熟知的近几年风靡国内的“新水墨艺术”,早在1960年代末便在香港遍地开花。时任香港大学建筑系讲师的吕寿琨(1948年移居香港),同时在港大校外进修部主持水墨课程。谭志成、郑维国、靳埭强等画家迅速崛起。1971年,吕寿琨也成为了第一个获得英女皇颁授MBE勋衔(大英帝国勋章的第5级:员佐勋章)的香港艺术家。

凭借着各方面实力的卓绝,这一时期的香港大学校园内卧虎藏龙,吕寿琨的同事、英国建筑师白自觉(Jon Alfred Prescott)的学生布锡康、雷佩瑜、柯韶卫等人建立了视觉艺术协会(1994年更名为香港视觉艺术协会)。这个香港历史上最长寿、最具活力的画家组织,成为了香港新艺术的发源地,非常强调会员作品的挑战性和实验性,而其中坚力量,如朱兴华(1935年生于广东新会,1948年移居香港)、夏碧泉(1925年生于广东新会,1957年定居香港)、熊海(1957年生于厦门,1978年移居香港)、朱汉新(1950年生于广东,1975年港大中文系毕业)、徐天润(1945年生于上海,1986年移居香港)等,仍然来自内地。

回顾这段香港艺术历史的流传历程,我们发现它已经带有浓郁的“港味”,虽然没有内地“伤痕美术”“玩世现实主义”“85新潮”等依托于特殊社会历史环境,成为亚洲艺术领域标志的大流派、大事件,但这批从内地赴港的艺术家,纷纷开始了在多元社会中的独立而安静的求索。虽然香港开埠以后,大范围的中国民族文化辐射现象大都发生在文史学界,但从这些由艰苦生活中走出的移民画家与新中国成立后移居香港的画家身上,我们看到了中国传统艺术的根脉蔓延。

(本文得到朱琦、李典的支持,在此鸣谢)

2 实用至上:被边缘化的“周末艺术家”

6月23日,呈现了159件作品的“庆祝香港回归祖国二十周年——全国中国画作品展”在北京开幕。但在展览的“门面”——主题创作环节却仅有一幅《东方明珠》是来自香港画家之手。

“这张画(《东方明珠》)主要表现的是香港维多利亚港的清晨景色。我想让人们在观赏美丽风光的同时,思考商业文明背后的诸多问题。”正如作者萧晖荣所说,清晨的景色总是让人心旷神怡,尤其是搭配上维港繁华气派的摩登面孔,但在无可匹敌的流行文化的重压之下,香港艺术家乃至整个独立文化群体心中的孤独,却实实在在。

何映宇在发表于《新民周刊》的《香港不是文化沙漠,但他们很孤独》一文中提到:“有些小众的艺术团体能够存活,并且发射出耀眼的光芒,最重要的就属‘进念·二十面体’(ZuniIcosahedron,以下简称‘进念’)。”该团队成立于1982年,主要成员有荣念曾、李欧梵、林奕华、胡恩威、靳埭强、刘小康、 欧阳应霁等,他们中有诗人、小说作家、先锋戏剧导演、设计师、漫画家。还有夺走多个填词大奖、与林夕不相伯仲的黄伟文。这些前卫人士聚集起来,成为一股不可小觑的力量,30年屹立不倒,堪称香港的文化奇迹。

据梁文道介绍:“荣念曾是实验艺术的祖师爷,香港有全国最早的实验剧场、独立录像、新媒体、行为艺术。在香港,很多人做很多有趣的事,但他们不被大众认同,他们很孤独。”在大多数时候,香港艺术家群体的生存境遇形态各异。职业艺术家这个身份似乎很难在香港找准定位。作为一个人,你最需要的是生存。

署名为cmyw的设计师在Pinterest网站PO出自己的摄影作品《九龙冰室》

1963年生于福建福州的画家林天行,在香港生活了33年。在他看来,“香港社会中对于中国传统文化的认同感不高,中国画界在这里既没好过,也没坏过”。1984年,林天行来到香港后发现,这里几乎没有专职画家,1997年以后,专职画家的人数有了一点改变,但幅度很小。

萧晖荣也回忆道:“1981年我到了香港,同庚子画会的老画家在六国饭店聚餐。我不了解情况,他们让我点菜,结果预算超出,那时候画家们聚会的人均消费不能超过20港币。岭南四大家之一的赵少昂也要靠教学维持生计。直到现在,香港也没有体制内艺术家,大家的画价都不高,每个人都要找到一条路生存下来。”

在经济压力日益沉重的青年人群体,“周末艺术家”成为了常态。很多青年平日里都要出门打工,因为只有这些收入才够自己的日常开销。“香港的全职艺术家数量很少,能够获得这样机会的人绝对算是幸运儿。他们大多数人是在香港特区政府或NPO(非营利组织)的资助下,才能在寸土寸金的香港得到免费工作室。这里的艺术和艺术家都被边缘化了。”居住在北京的香港艺术家张银亮这样说,“有时候觉得香港真不适合艺术家,城市太漂亮了,选择好多,诱惑也好多。”

《风云》(上图为插图)的作者马荣成号称身家10亿港元,是香港漫画界首富

一直以来,内地很多市场人士都在提倡“艺术消费”。但在香港这个经济高度发达的地区,人们对于艺术、商业相结合的理解以及对于艺术功能性被充分发掘的期盼与我们有着很大的区别。

香港教授艺术学科的院校数量很少,有些院校虽然设有艺术科目,但也是辅修专业。如香港浸会大学美术部偏重视觉艺术,开设摄影、陶瓷、雕塑等课程。香港城市大学有新媒体艺术专业科目。“香港专业教育学院(IVE)是一所大专院校,但在香港却具有超强的认可度。”张银亮说道,“从这里毕业的学生,专业、职业能力非常强,通常都能够在设计、舞美等领域的公司、创作团队谋得不错的职位。作为商业和金融中心的香港,即使是美术教育,也更多地受商业影响。比如人们最喜爱的、从事人数最多的,是摄影专业和设计专业,摄影市场尤其大。”

我们常会在各领域看到杰出的香港艺术从业者。如电影服装设计师叶锦添、平面设计师韩秉华、电影美术指导张叔平、建筑设计师梁志天,甚至还有被合称为“漫画双雄”的黄玉郎和马荣成,以及能把每个分镜头都拍出韵味的王家卫。他们在商业消费世界如鱼得水,在大众媒体上噱头满满。同样,在Instagram、Pinterest等图片国际网站上,我们看到大量出自港人之手的摄影照片。虽然没有艺术家的身份,但很多香港青年人对于图像的感知力、对于捕捉瞬间的敏感,已让人感叹,艺术创作正在越来越多地融入大众。也许有一天,“周末艺术家”可能变成“瞬间艺术家”,当你将创意付诸实践的一刹那,你的社会身份就已经变得不重要了,这种创作成果的商业定位可能会更加模糊。

陈幼坚

也许人们并未注意『可口可乐』中文商标就出自陈幼坚之手,香港设计师用自己的才华,慢慢影响着全世界

朱琦谈道:“20世纪初,一直抱着实业救国理想的革命美术家,便以积极的态度投入到传统工艺改良和现代商品的制作与广告活动中去,极力鼓吹美术的实用功能,对香港物质文明的进步起到重要的推动作用。”而今,人们对艺术实用价值的追求已到了极致,从事艺术的人们从不讳忌谈论作品的润格、价钱。对于很多人来说,金钱即是偶像,艺术则是偶像背后隐藏着的一点模糊的初心。

七一庆典期间的土瓜湾,远离市中心的牛棚艺术村里展览还在继续。这里依旧汇集了许多非营利性艺术机构,它们支持、赞助有创意的年轻人接触当代艺术。在这里你可以看到香港本土文化与外来文化的完美嫁接,大家都按自己的逻辑和个性生长,舒畅自然。面对并不容易的生活,有人用脚投了票,选择北上,来到内地城市。虽然现如今香港的艺术经纪正在蓬勃发展,但金钱帝国的滚滚巨浪中,如何把控自己这叶小舟,很多年轻人仍然在疑惑。

(李健秋、张婷婷对本文亦有帮助)

3 艺术品超市:从荷李活道至香港会议中心

据香港西九文化区管理局营运总裁陈惠明介绍,正在筹建的香港故宫文化博物馆预计在2022年竣工,“整个西九文化区将占地面积40公顷,特区政府总计将投入逾200亿港元。”

相比于这样大手笔的政府投资行为,香港艺术生态圈里的民间资本热潮从未减退。为何香港艺术经济如此发达?广义上看,浸淫于自由经济竞争环境长达百年,很多香港人似乎将经商看成天职,艺术品、古董则是那利润保障的代名词。狭义上讲,从地处狮子山上的半山区荷李活道(Hollywood Road)至毗邻维多利亚港的香港会议中心,这段不过4公里的路程,却是见证香港艺术形态乃至艺术市场百年变迁的关键。

贴着巴塞尔艺博会广告的巴士在中环街道上缓慢地行驶

1842年8月《南京条约》的签订让香港贴上了屈辱的“英属”标签,但首任总督璞鼎查(Sir Henry Pottinger,香港译作砵甸乍)的一项举措给这座城市的经济腾飞奠定了基调,他让这里成为了远东地区少见的无关税自由港。而在香港回归祖国之前,港人不得不在尴尬的地缘政治夹缝中求生,极端的环境也造就了他们灵敏的商业嗅觉。

高档住宅区半山,曾是英国人的主要居住地,从太平山往港口方向下行,经干德道、坚道、云咸街直到中环区,便是整个香港最为繁华的政府、商业机构聚集地,政府大楼、使领馆、银行、教堂、医院、学校、酒吧、画廊、古董店,被玻璃钢筋结构的摩天大厦和狭窄蜿蜒的市井街道穿插在一起。其中,地势相对较高、几乎与皇后大道(Queen's Road)平行的荷李活道建于1844年,是香港开埠以来的第一条街。因为当地居民对于生意的看重,既然邻近洋人的居所,索性就做起了古董、玉器买卖,它也是孕育香港艺术经济圈的生命起始点。

朱汤生主持的首届香港苏富比拍卖会

1949年5月,大批拥有资金的资本家和古董商人纷纷南下香港,这次市场中不再只有些“小玩意儿”。北平藏家郭葆昌虽在1942年去世,但他的大量藏品经由其儿子郭昭骏带往香港待价而沽,其中就包括了乾隆“三希堂”里的《中秋帖》和《伯远帖》。仇焱之(其孙仇国仕现为苏富比高管)在1949年结束了上海的业务,到香港继续经营古代陶瓷,与“敏求精舍”的创始人胡惠春、徐伯郊等俦侣成为第一批南下的香港收藏家。10余年间,仇焱之衔泥筑巢般地收藏了众多历代官窑瓷器,传其曾以1000港元的低价买下明成化斗彩鸡缸杯,被誉为业内佳话。

在艺术品一级市场慢慢被构建起来后,新的腾飞在20世纪七八十年代开始。刘龙在《回归20年:哪些机遇造就了今天的“亚洲艺术市场中心”》一文中提到,自上世纪70年代开始,经济腾飞为香港的艺术市场带来了新动力,“随着文物艺术品收藏和鉴赏活动在香港渐成风尚,企业家、医生、文化名流、艺术家纷纷加盟,应运而生的‘敏求精舍’‘求知雅集’等收藏家组织的活动颇为活跃,并涌现了一批享誉海内的香港大藏家,如张宗宪、杨永德、赵从衍、徐展堂、罗桂祥、叶承耀、陈裕铿等。”这些收藏家的影响力一直延续至今。

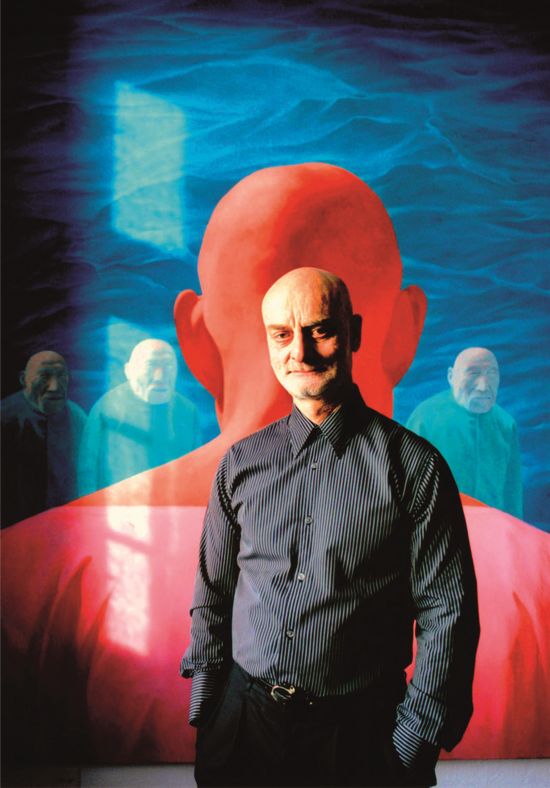

希克将藏品捐入M+,完成了中国当代艺术品在香港的一次轮回

另据“敏求精舍”前任主席李大鸣回忆,上世纪80年代,荷李活道的古玩以高古陶瓷和玉器居多,1997年之前的移民潮突然间为荷李活道带来了大量古董家具,短短一条小街里古董家具店曾多达300余家。或许是看到了荷李活道古玩商铺鳞次栉比的兴盛景象,苏富比拍卖行于1973年在香港举办首场艺术品拍卖会,为中国艺术市场揭开了全新的序幕。从1976年开始,香港每年定期举办春秋两次大型拍卖会,10年之后,另一家顶级拍卖行佳士得才从日本转回香港,此时苏富比董事长英国人朱汤生(Julian Thompson)已经成为亚洲艺术市场的标志性人物。据仇国仕介绍,受朱汤生的影响,中国古董艺术品开始在欧洲热卖,“早在内地藏家开始关注香港之前,中国艺术品早已活跃在欧美市场,那时的亚洲购买力量则主要来自于日本,而香港的市场大门依旧对全世界敞开。”

从仇的话语中不难看出,受到外资的影响,当时的香港已经演化为一座中国艺术品超级市场,但它的主要客户群却距离中国仍有些遥远。人们很难断言,这种境况对香港艺术品市场来说是利大于弊还是弊大于利。但在被称为“全球艺术市场晴雨表”的巴塞尔艺博会吞并、取代香港国际艺术展(ART HK),并将自己的主展馆挪至香港会议中心之后,香港艺术市场的国际化又往前进了一步。除了海外投资力量,近十年来中资拍卖行也在全力进军香港市场,虽然各家公司负责人普遍认为自己的实力暂时不能和苏富比、佳士得相抗衡,但只要你围绕着维港扎下根来,在香港会议中心附近的街道、巴士车身上贴出自己的广告,机遇总有很多。

香港街景

如今,在香港画廊协会创办人梁徐锦熹眼中,香港俨然是一座艺术品“联合国”,“艺术品交易市场免税,海关程序简单,人才、藏家、资金进出香港容易,办理公司注册程序只需数千元且办理时间不会超过两天。”但她也不无遗憾地指出,香港本地收藏家的数量之低令人担忧。对于这一点,香港特区政府民政事务局副局长许晓晖的回答也许能一针见血地给出答案。他认为:“香港一向重视商业、崇尚效率,喜欢立竿见影,但文化发展是几代人的事情,不是今天播种,明天收获,这种急功近利的文化发展观需要转变。”

从荷李活道至香港会议中心,香港艺术市场已经将自己与内地,乃至整个世界紧紧相连。从油麻地至尖沙咀,坐轮渡到中环,再抵达上环,这条路步行只需耗费半天,这片区域却创造着一个个经济奇迹。而这里摩肩接踵的大厦表面排列密集的窗格内,可能就挂着一件件艺术品,住着一位位艺术家、收藏家。也许是因为对隐私的苛求,也许是在价格狂欢之后便失去了访问艺术的兴趣,他们和它们如同隐士一般在人流中穿梭,从一个藏宝阁走向另一间画廊,不引人注目。我们不希望市集形式的热闹驱散人们对于艺术和安宁的追求,但艺术与整个文化氛围是否能得到更好的养育,这是香港和内地都需要思考的问题。